6月21日晚,上海大剧院星光汇聚,第27届上海国际电影节金爵奖在期待中揭晓。

吉尔吉斯斯坦影片《黑,红,黄》摘得象征最高荣誉的最佳影片桂冠。本届电影节报名影片超2800部,创下历年最高首映率纪录,49部入围作品来自全球28个国家和地区,彰显其国际视野。

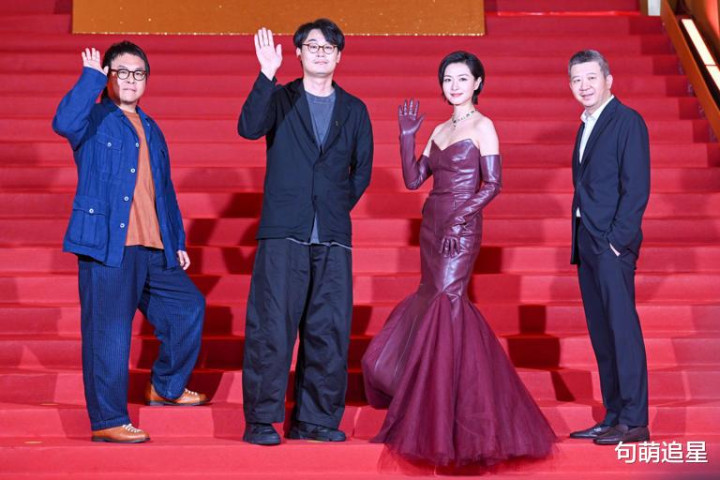

本次上海国际电影节中,中国电影力量表现亮眼,三部入围主竞赛单元的华语片均有所斩获:曹保平凭借《脱缰者也》十年后再夺最佳导演;《长夜将尽》荣膺评委会大奖,其女主角万茜更是荣膺最佳女演员奖项。

而奖项分布也清晰地勾勒出本届金爵奖的多元图景。

主竞赛单元中,日本电影《夏日沙上》与中国电影《长夜将尽》共享评委会大奖。葡萄牙与巴西合拍片《被记住事物的气味》的男主角若泽·马丁斯获得最佳男演员。波兰影片《失衡的梦想》赢得最佳编剧,德国与瑞士合拍的《德瓦克先生,你相信天使吗?》获最佳摄影。青年导演仇晟的中法合拍片《比如父子》则拿下最佳艺术贡献奖。

亚洲新人单元成为华语新锐的舞台,卞灼导演的处女作《翠湖》夺得最佳影片,青年演员史彭元凭《去看大海》获封最佳男演员。

新人单元同样体现了国际性,意大利与菲律宾合拍片《夜未央》导演获最佳导演,印度演员米娜克希·贾扬凭《维多利亚》获最佳女演员,斯里兰卡影片《里弗斯顿山》包揽最佳编剧与摄影。

纪录片、动画片及短片单元的奖项则分别花落西班牙与多米尼加的《与康斯坦莎共雕时光》、法国瑞士比利时合拍的《灵雀密语》以及中国的《野鸦》(真人短片)和俄罗斯哈萨克斯坦的《儿子》(动画短片)。

这份获奖名单,无疑是全球电影创作活力的一次集中体现。而在奖项背后,电影节本身所承载的功能与引发的现象,也值得深入剖析。

金爵奖的揭晓不仅是艺术成就的加冕,更在多重维度上投射出当下电影产业的状态与未来探索的方向。

其一,华语电影在竞赛单元,尤其是主竞赛单元的持续发力与斩获,反映出本土创作力量在艺术表达上的成熟与韧性。近几年上影节主竞赛单元华语片屡有收获,印证了在全球化竞争格局下,中国电影人依然保持着强劲的创作生命力,并能在国际A类平台的竞技中获得专业认可。

其二,电影节的功能定位在实践中愈发清晰。面对全球艺术电影资源有限、影市下行、媒介分流的普遍困境,上影节展现出务实的一面:竞赛单元坚持国际标准的同时,更强化了对本土电影产业的服务属性,其作为“暑期档冲锋号”的价值凸显无遗。《酱园弄·悬案》将大规模点映、路演深度结合的模式创新,成为高效预热市场的典范;众多暑期档热门影片借助红毯、发布会、“华语巨制巡礼”等活动集中曝光,充分利用了电影节汇聚的媒体与观众注意力资源。

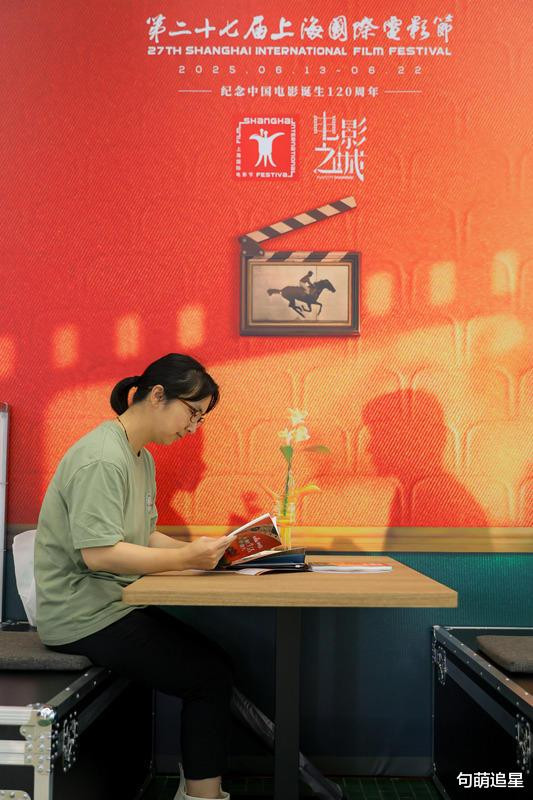

其三,“电影之城”的理念在本届得到生动实践,并转化为可观的文化与经济能量。电影节不再局限于影院围墙之内。全城打卡装置、影迷自制物料交换、主创“路边Q&A”、嘉宾映后互动、丰富的文创衍生品、联动220家商户的“票根消费通行证”……这些举措极大地提升了市民参与感与沉浸度,将电影节塑造成一场全民共享的文化嘉年华。

官方数据显示,本次上海国际电影节吸引近50万观影人次,近30%为外地影迷,初步带动近50亿元经济效益,影院周边消费显著增长。这证明当电影深度融入城市生活场景,其文化价值能有效转化为提振消费、激活城市活力的现实动力。

金爵论坛上关于观众变化、成本控制、技术赋能(AI、虚拟现实)的深刻讨论,也直面产业痛点,寻求破局之道。电影节的价值,正从单一的评奖展映,向产业孵化、市场推动、技术探索、城市文化品牌塑造等多元复合功能拓展。

上海国际电影节谱写了一曲关于电影生命力与城市活力的交响。它证明了即使在挑战重重的时代,优质的电影创作依然能赢得专业与观众的掌声;证明了电影节作为产业平台,可以精准服务于本土市场,成为档期引擎;更证明了当光影艺术真正走进城市街巷,融入市民日常,便能焕发出蓬勃生机——带动消费,凝聚人心,塑造独特的文化地标。

金爵落幕,光影长存,上海这座“电影之城”的实践,为全球电影节在新时代的转型与价值重塑,提供了一个充满启示的东方样本。

广瑞网配资-杭州股票配资平台-配资网站推荐-国内前十股票配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。